Über das Projekt

Dieses Projekt wurde von 33 Schüler*innen des Hölty-Gymnasiums Celle in durchführender Partnerschaft durch „Arbeit und Leben, Niedersachsen“ erstellt.

An diesem Projekt haben wir vom 13. bis 19. Dezember 2024 gearbeitet. Dazu haben wir uns zuerst inhaltlich mit dem Thema „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“„Arbeit, die mit nicht-wirtschaftlichem Zwang und unter Androhung von Strafe verlangt wird. Unter Zwangsarbeit im Nationalsozialismus versteht man insbesondere die Verschleppung und Ausbeutung von über… mehr lesen … beschäftigt und waren zu Besuch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen und auf dem ehemaligen Gelände des Außenlagers Ovelgönne „Waldeslust“. Anschließend haben wir in einer dreitägigen Projektphase die Designs und die Inhalte für die Infotafel und Website erarbeitet.

Wir erstellten diese Website und die Gedenktafel, um an die Frauen aus dem Frauen-KZ zu erinnern und zu zeigen, dass dies nie wieder passieren soll.

Unsere Unterstützer und Förderer:

„Ein Deutscher (Bewohner) blieb eines Tages stehen und gab mir seine Jacke. Er hatte gesehen, dass ich blau geworden war vor Kälte. Dann hat mich natürlich der Wehrmachtssoldat gefragt: „Was soll das sein?! Wer hat dir das gegeben?“

Izabella Strauch-Choko

Allgemeine Informationen

Das ehemalige Lager 3 in Ovelgönne

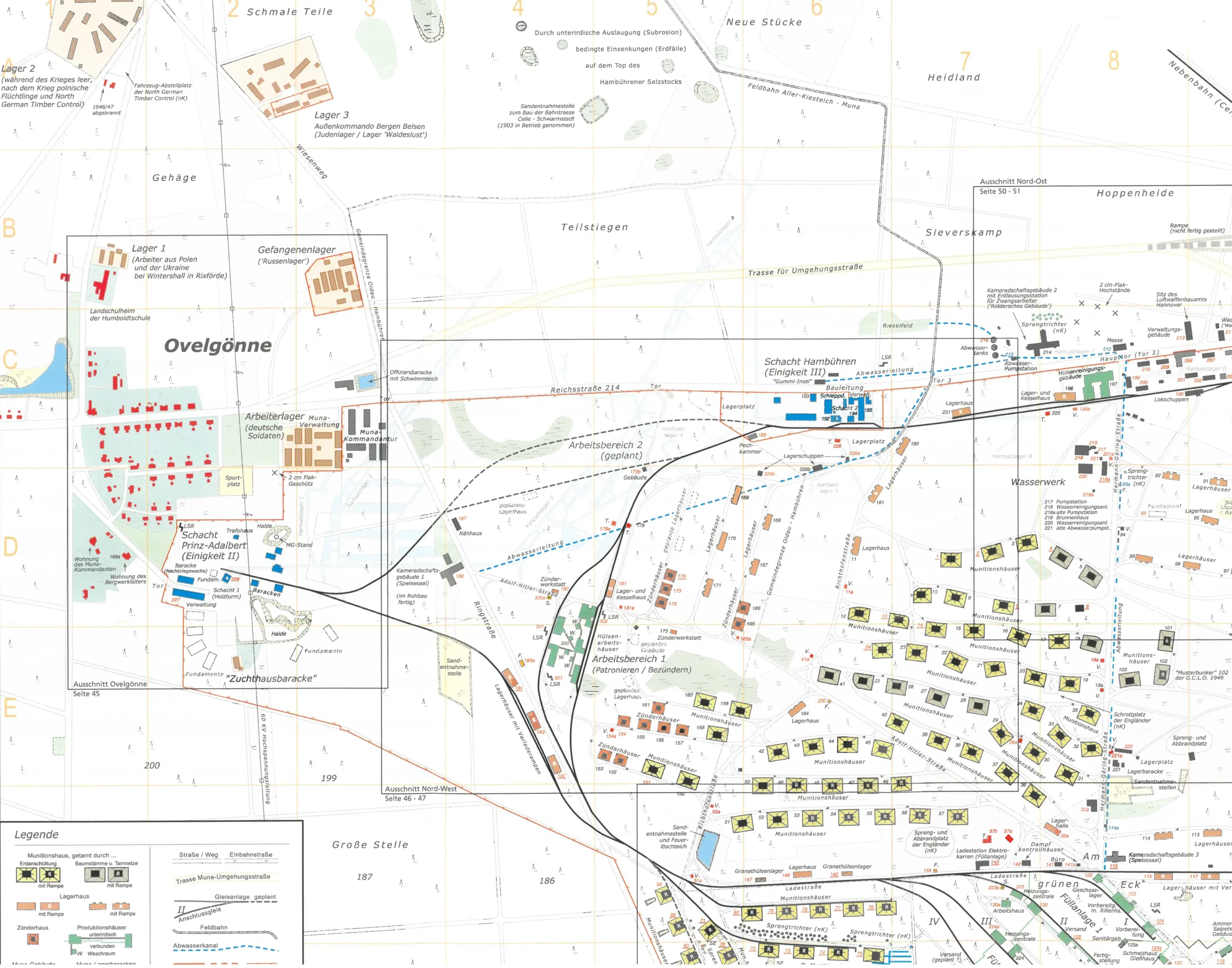

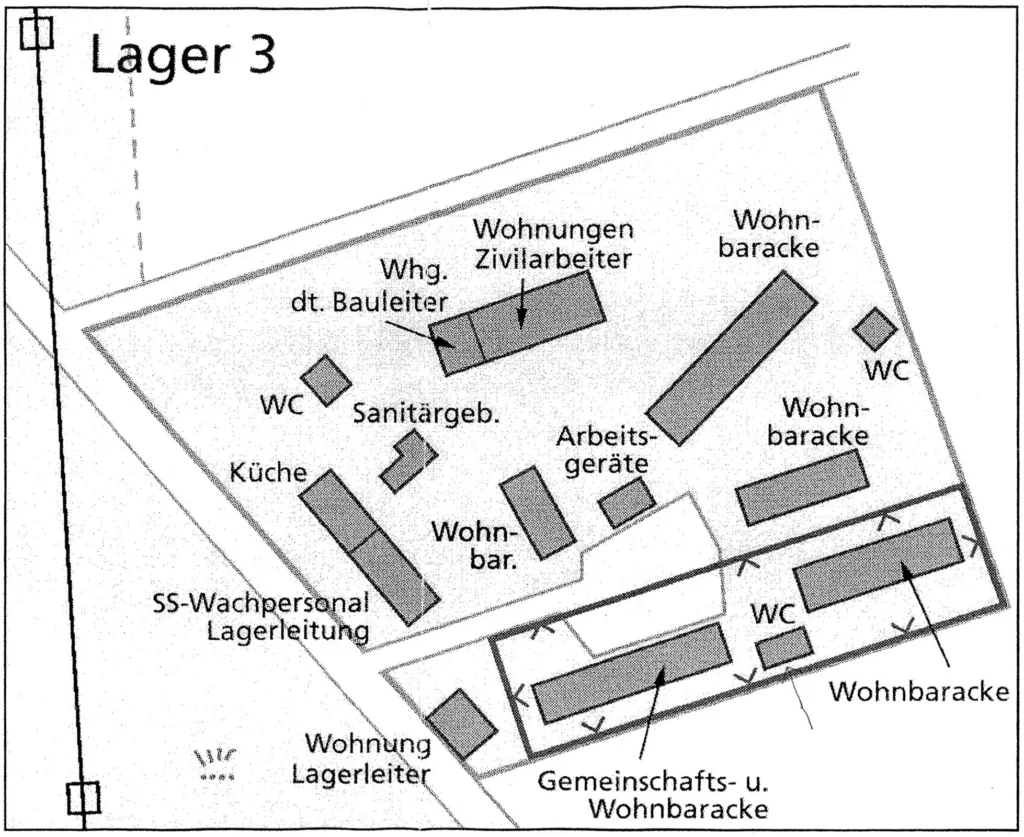

Das Lager III, auch als Lager „Waldeslust“ bezeichnet, wurde Mitte 1943 als AußenlagerDas System der Konzentrationslager umfasste Hauptlager (24 Stück) und Außenlager (über 1000), die den Hauptlagern unterstanden. Die Außenlager lagen häufig in der Nähe von Arbeitsorten… mehr lesen … des Konzentrationslagers Bergen-Belsen eingerichtet. Es befand sich am Wiesenweg in Ovelgönne. Die Baracken des Lagers III erstreckten sich über eine Fläche von 4.227 Quadratmetern. Das Lagergelände gehörte zu dem riesigen Areal der „Muna“ (Lufthauptmunitionsanstalt)Munitionsanstalten („Munas“) waren staatliche Anstalten, in der NS-Zeit wurden sie von der Wehrmacht betrieben. In diesen wurden „einzelne[] Munitionsteile, mit sprengstoff gefüllte Munitionshüllen, Zünder usw.,… mehr lesen …, die der Produktion und Lagerung von Munition diente. 1943 wurden in anderen Bereichen der Muna bereits mindestens 2000 Arbeiter und Zwangsarbeiter eingesetzt.

Auf dem Muna-Gelände befand sich ebenfalls der alte Kalischacht „Prinz Adalbert“. Dieser sollte ab 1944 von der Bremer Firma Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH zur Produktion von Waffen hergerichtet werden, was vom Ministerium für Rüstung und Kriegswirtschaft geplant wurde. Im Lager III wurden dazu 400 jüdische Frauen inhaftiert, die unter menschenunwürdigen Bedingungen Zwangsarbeit„Arbeit, die mit nicht-wirtschaftlichem Zwang und unter Androhung von Strafe verlangt wird. Unter Zwangsarbeit im Nationalsozialismus versteht man insbesondere die Verschleppung und Ausbeutung von über… mehr lesen … verrichten mussten. Die Gefangenen blieben bis Februar 1945 im Lager.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Gelände bis 1993 als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Anschließend erfolgte schrittweise der Abriss der Anlagen. Heute erinnern nur noch wenige Überreste des Lagers an diese dunkle Zeit der Geschichte.

Quelle:

Anette Wienecke: „Besondere Vorkommnisse sind nicht bekannt“. Zwangsarbeit in unterirdischen Rüstungsbetrieben. Wie ein Heidedorf kriegswichtig wurde, Bonn 1996, S. 53f., 70, 110-113, 154.

Quelle: Gemeindearchiv Hambühren

Der Alltag und die Wahrnehmung des KZ-Außenlagers „Waldeslust“

Die Zwangsarbeit in „Waldeslust“ umfasste schwere körperliche Tätigkeiten wie Straßen- und Gleisbau, das Schleppen von Baumstämmen sowie Aushub- und Betonarbeiten im Kalischacht „Prinz-Adalbert“. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal.

Die meisten Zwangsarbeiterinnen wurden im Kalischacht eingesetzt. Ihr typischer Arbeitsalltag war geprägt von Nachtschichten, die gegen 18 Uhr begannen und um 6 Uhr morgens endeten. Anschließend kehrten die Frauen etwa um 7:30 Uhr in ihre Baracken zurück, wo sie häufig noch stundenlang Appell stehen mussten, bevor sie gegen 9 Uhr schlafen durften. Bereits um 12 bis 13:30 Uhr wurden sie für den nächsten Appell und das Mittagessen geweckt. Die spärliche Verpflegung bestand beispielsweise aus einer dünnen Suppe am Morgen und Mittag sowie 200 Gramm Brot mit einer Beilage am Abend, bevor die nächste Nachtschicht begann. Alltag und Verpflegung konnten sich unterscheiden, je nachdem für welche Arbeiten die Frauen eingeteilt waren.

In den Lagern im Umfeld der Muna waren nicht nur ausschließlich jüdische Zwangsarbeiterinnen tätig, sondern teilweise auch zivile deutsche Arbeiter (u.a. vom Reichsarbeitsdienst), wodurch den Anwohnern durchaus die Existenz des Lagers bekannt war. Einen großartigen Widerstand gab es nicht. Die Überlebende Isabelle Choko erinnert sich jedoch, dass einige zivile deutsche Arbeiter es ablehnten, dass Frauen im Salzbergwerk arbeiteten, woraufhin die Frauen tatsächlich nicht mehr in der Grube, sondern vorrangig auf der Baustelle arbeiten mussten.

Quelle:

Anette Wienecke: „Besondere Vorkommnisse sind nicht bekannt“. Zwangsarbeit in unterirdischen Rüstungsbetrieben. Wie ein Heidedorf kriegswichtig wurde, Bonn 1996, S. 154-164, Isabelle Choko: Mein Leben. Lodz – Auschwitz -Bergen-Belsen – Paris, Loheide 2008, S. 77.

Zwangsarbeit und Antisemitismus

Der extreme AntisemitismusAntisemitismus ist eine Form von Diskriminierung, die sich gegen jüdische Menschen richtet. „Antisemitismus ist mehr als Fremdenfeindlichkeit, auch mehr als ein soziales oder religiöses Vorurteil…. mehr lesen … im NationalsozialismusDer „Nationalsozialismus“ ist eine politische Bewegung, die nach dem Ersten Weltkrieg entstand. 1920 wurde die Partei der Nationalsozialisten, die NSDAP, gegründet. 1933 errichteten die Nationalsozialisten… mehr lesen … führte unter anderem dazu, dass viele Jüdinnen und Juden Zwangsarbeit leisten mussten. Zwangsarbeit bezeichnet die unfreiwillige Arbeit von Menschen unter Androhung von Strafe oder Gewalt. Während des Nationalsozialismus wurden Millionen von Menschen zur Zwangsarbeit gezwungen, darunter auch viele jüdische Menschen. Diese Menschen wurden oft unter extremen Bedingungen in Fabriken, auf Baustellen oder in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal, und viele überlebten diese Zeit nicht.

Quelle:

Prof. Dr. Werner Bergmann: Was heißt Antisemitismus, in: Bundeszentrale für Politische Bildung, URL Was heißt Antisemitismus? | Antisemitismus | bpb.de, (Letzter Abruf 04.01.2025), Quelle: Cord Pagenstecher: Begriffe: Fremdarbeiter – Zwangsarbeiter – Sklavenarbeiter, in: Bundeszentrale für politische Bildung, URL Begriffe: Fremdarbeiter – Zwangsarbeiter – Sklavenarbeiter | NS-Zwangsarbeit. Lernen mit Interviews | bpb.de, (letzter Abruf 18.02.2025).

„Stellen Sie sich vor! Mädels, junge Mädels, Juden, die sonst sehr bescheiden waren, mussten sich ausziehen und arbeiten, nur mit diese Hose, halb nackt, neben diesem Deutschen. Können Sie das verstehen? Ich nicht!“

Esther Reiss

Opfer

Die Häftlinge im Lager Waldeslust

Die Gefangenen waren hauptsächlich jüdische Frauen aus Polen, Deutschland, Rumänien, Ungarn. Unter ihnen befanden sich auch Esther Reiss und Izabella Strauch-Choko.

Esther Reiss

Esther Reiss (geborene Esther Jaskowitsch) wurde 1923 in Polen geboren. Sie wurde als Jüdin verfolgt. Nachdem sie zunächst im Ghetto Lodz inhaftiert war, wurde sie in das KZ Auschwitz deportiert. 1944 kam sie in das „Frauenlager“ im KZ Bergen-Belsen.

Wie kam Esther in das Lager „Waldeslust“?

Esther Reiss wurde im Herbst 1944 aus dem KZ Bergen-Belsen in das Lager „Waldeslust“ gebracht. Später berichtete sie, dass der Transport der Frauen mit einem Waggon stattfand. In diesem Wagen war sehr wenig Platz, weshalb alle Frauen stehen mussten und sich nicht setzen oder hinlegen durften. Wenn eine Person sich hinlegte, mussten alle Häftlinge drei Stunden mit erhobenen Armen stehen.

Esther Reiss Erinnerungen an die Zwangsarbeit im Lager „Waldeslust“

Esther Reiss berichtet über unterschiedliche Formen der Zwangsarbeit, die sie in Hambühren verrichten musste. Dazu gehörten unter anderem Gleisarbeiten für die Firma Hochtief. Reiss erinnert sich daran, dass sie und die anderen Frauen Steine hin und her tragen mussten und dies acht Stunden lang durchgehend. Der zuständige AufseherIn Konzentrationslagern gab es männliche und weibliche Aufseher bzw. Aufseherinnen. Diese wurden in der Regel von der SS gestellt bzw. handelte es sich bei männlichen… mehr lesen … hatte dabei eine Rute in der Hand, mit der er die Frauen jedes Mal auf die nackten Beine schlug, wenn sie hin und her gingen.

Auch in der Salzgrube des Kalischachtes „Prinz Adalbert“ wurde Esther Reiss eingesetzt. Die Arbeit in der Salzgrube bestand darin, Salzblöcke auf ein Förderband zu hieven und wieder herunterzunehmen. Esther Reiss erinnert sich: „In diesen Salzgruben hatten wir ein bisschen Glück, weil in diesen Salzgruben der Arbeiter, der für die Elektrik unten verantwortlich war, ein französischer Gefangener war. Und der hat ab und zu einen Kurzschluss gemacht, damit wir uns ein paar Minuten ausruhen konnten. Und dann haben wir gehört, wie die Deutschen schreien: „Was ist passiert“ und dann hat er wieder das Licht angemacht.“

Die Arbeit Im Kalischacht „Prinz Adalbert“ beschreibt sie folgendermaßen: „Oben [am Förderband] standen diese Mädels, die diese Steine abgenommen haben. Sie können sich vorstellen, dass ein elektrisches Laufband schneller arbeitet wie Menschen. Und wir waren doch […], wir waren doch alle schon keine Menschen mehr, wir waren doch nur noch Skelette gewesen.“

Die Aufseher

Esther Reiss berichtet von gezielten Schikanen durch die Aufseher. Einer der deutschen Aufsichtsmänner hat Salzsteine genommen und den Frauen damit ins Gesicht und die Augen geschnipst. Das Gesicht hat geblutet und die Augen haben gebrannt. In einem Interview sagt sie dazu:

„Ich war damals noch nicht so alt, ich war damals noch jung. Ich bin dagestanden und hab geguckt. Ich habe gesagt: […] Hitler steht doch hier nicht. Hitler ist doch hier nicht da. Da steht ein junger Soldat. Da arbeiten junge Mädchen. Richtig sie sind Juden. Sie arbeiten schwer genug. Warum muss dieser Deutsche diese Steine noch raufwerfen, um diese unglücklichen Mädels zu beschädigen, zu quälen. Können Sie mir das sagen?“

Ein anderer Aufseher befahl den Frauen, die bei der Arbeit Holzschuhe und eine Art Kleid trugen, sich auszuziehen. In den Salzgruben war es sehr heiß und so sollten sie angeblich schneller arbeiten. Warum sie halbnackt nur mit einer „Unterhose“ arbeiten mussten, war für die Frauen selbst jedoch unverständlich.

Nach der Befreiung aus Bergen-Belsen

Esther Reiss wurde am 15.April 1945 im KZ Bergen-Belsen befreit. Bis Ende 1945 war sie im DP-Camp Bergen-Belsen, einem Lager für Überlebende. Im Jahr 1946 ist sie illegal in das (britische) Mandatsgebiet Palästina ausgewandert. Ein Jahr später hat sie geheiratet und bekam vier Kinder. Sie wurde Hausfrau und Mutter und lebte in Jerusalem. Sie verstarb am 30. Oktober 2017.

Quelle:

Interview mit Ester Reiss vom 05.12.2000, Archiv der Gedenkstätte Bergen-Belsen, BV 235.

Izabella Strauch-Choko

Paris im Mai 1946

Quelle: Gedenkstätte Bergen-Belsen. 0.

Izabella Strauch-Choko, geborene Izabelle Strauch, kam am 18. September 1928 im Lódz zur Welt. In ihrem Buch „Mein Leben – Lodz – Auschwitz – Bergen-Belsen – Paris“ spricht sie von ihren Erfahrungen als polnische Jüdin im 2. Weltkrieg. Als Tochter zweier Apotheker berichtet sie von einer schönen Kindheit inmitten des sich anbahnenden Krieges. Nach dessen Ausbruch und der deutschen Übernahme Polens begann sich ihr Leben zu ändern: Die Einführung antisemitischer Gesetze und die immer größer werdenden Probleme führten zum zwangsweisen Umzug in das Ghetto Lodz, in dem ihr Vater verstarb.

Quelle: Isabelle Choko: Mein Leben. Lodz – Auschwitz -Bergen-Belsen – Paris, Loheide 2008, S. 15-60.

Lebensabschnitte von Izabella Strauch-Choko

Die Karte bildet die Lebensabschnitte von Izabella Strauch-Choko ab.

orange = Deportation, grün = Lebensreisen nach der Befreiung

„Es gab Stockbetten und wir hatten eine Art Stroh mit etwas überzogen, darauf schliefen wir. Ein Frühstück, ein Stück Brot mit einem Stückchen Margarine, etwas zu trinken.“

Izabella Strauch-Choko

Täter

Folgen für die Täter?

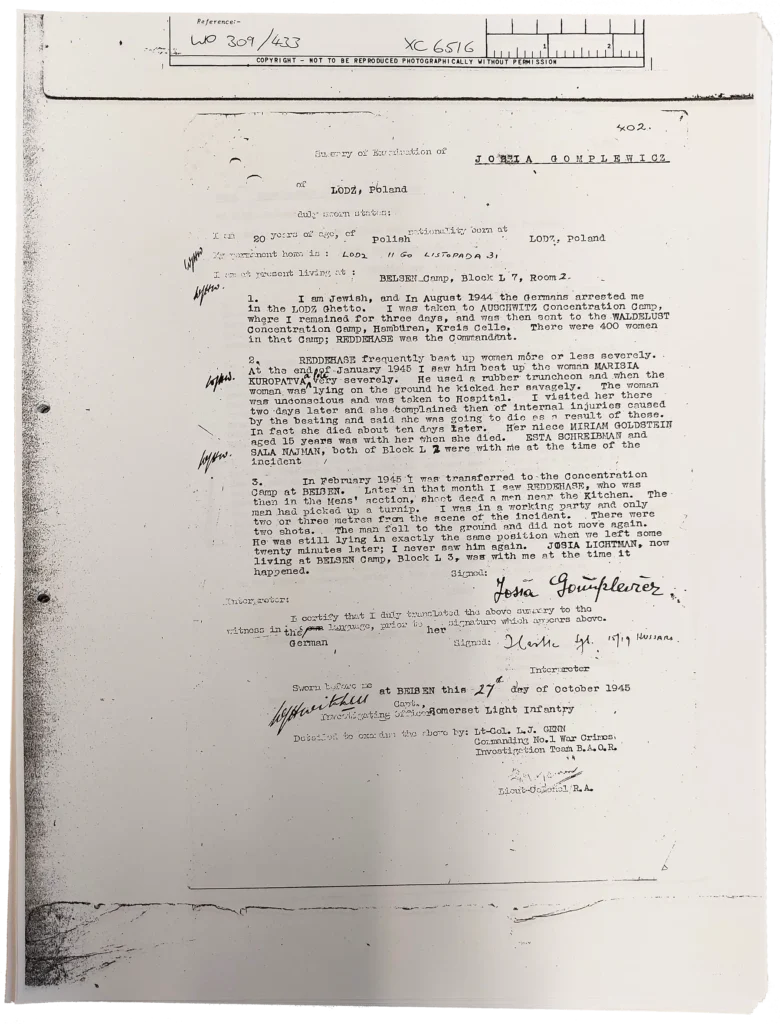

Ein geringer Teil der Aufseher aus Bergen-Belsen wurde vor einem britischen Militärgericht angeklagt. Die Fälle wurden in drei Bergen-Belsen-Prozessen verhandelt. Vor dem zweiten Bergen-Belsen-Prozess, welcher vom 16. bis zum 30. Mai 1946 in Celle stattfand, wurde auch der Lagerkommandant von „Waldeslust“ angeklagt. Dafür waren vor allem die Zeugenaussagen von den Gefangenen wichtig, die vom ,,War Crimes Investigation Team“ der britischen Besatzungsmacht zusammengetragen wurden. In diesen Befragungen berichten die überlebenden Häftlinge aus dem Lager in Ovelgönne von Misshandlungen wie Spatenstößen, Steinwürfen, Prügel, Belästigung und Schlafentzug. Außerdem kam es zu Erschießung einzelner Häftlinge.

Quelle:

WO 309/433, The National Archives; 761 Hameln, Acc. 35/90, Nr. 4.

Urteil gegen Karl-Heinrich Reddehase

Karl Heinrich Reddehase wurde nach dem Krieg als Kriegsverbrecher verurteilt. Er war Leiter des KZ-Außenlagers „Waldeslust“ in Hambühren. Reddehase stand wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, Frauen im Arbeitslager misshandelt und Todesfälle verursacht zu haben. Er bzw. sein Verteidiger behaupteten hingegen, dass die Ursache für die Todesfälle die Krankheit Fleckfieber war. Außerdem erklärte er, dass die medizinischen Möglichkeiten zu seiner Zeit nicht weit genug entwickelt gewesen seien, um nachzuweisen, ob die Opfer talsächlich an den Folgen seiner Misshandlungen gestorben seien. Das Gericht ließ sich von seiner Verteidigung nicht überzeugen, und Reddehase wurde zum Tod mit dem Strang verurteilt, da das Gericht ihn für die Todesfälle verantwortlich machte. Am 11. Oktober 1946 wurde er im Zuchthaus Hameln hingerichtet.

Quelle:

WO 309/433, The National Archives

Reddehases Verteidigung

Im „Bergen-Belsen-Prozess“ stellte Reddehase sich selbst als ,,harmloser‘‘ und ,,humaner‘‘ Aufseher dar, was sich unter keinen Umständen mit den Zeugenaussagen vereinen lässt. Er romantisierte die Situation der Häftlinge, sowohl in Bergen Belsen als auch im KZ-Außenlager „Waldeslust“:,,Sie hatten es gut bei mir‘‘. Sowohl die sanitäre Lage als auch die Verpflegung der Frauen sei ihm zufolge gut gewesen. Die schwere Zwangsarbeit in Waldeslust beschreibt er als „leichte Aufräumarbeiten“. Seine Wahrnehmung in Einklang mit den Zeugenaussagen der Inhaftierten zu bringen, ist nicht vorstellbar und stellt eine Demütigung und eine weitere stumme Aussage über seinen nicht vorhandenen Respekt gegenüber den Menschen in den Arbeitslagern dar. Auch als Reddehase in seiner Vernehmung zu dem Punkt der körperlichen Misshandlung kommt, erklärt er, dass er die Frauen in Waldeslust nur „geschlagen“ habe, weil sie ansonsten nach Bergen-Belsen gekommen wären und diese Bedingungen habe er niemandem zumuten wollen. Durch seine Wahrnehmung wird klar, wie respektlos und ohne den nötigen Ernst er sein Handeln und die daraus resultierenden Folgen für die Opfer bewertet. Trotz seiner Taten hoffte er selbst auf einen Freispruch.

Quelle:

WO 309/433, The National Archives

WO 309/433, The National Archives.

„Zusammenfassung der Befragung von Josia Complewicz aus Lodz, Polen

Eidesstaatliche Erklärung

Ich bin 20 Jahre als, von polnischer Nationalität und in Lodz, Polen geboren

Mein permanenter Wohnort ist: Lodz [Adresse]

Mein aktueller Wohnort ist: Belsen-Camp, Block L7, Room 2

1. Ich bin jüdisch, und im August 1944 inhaftierten mich die Deutschen Deutschen im Ghetto Lodz. Ich wurde in das KonzentrationslagerBereits kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden provisorische Konzentrationslager erreichtet, in denen Polizei, SA und SS vor allem politische Gegner verschleppten. Die KZs entstanden… mehr lesen … Auschwitz gebracht, wo ich drei Tage blieb und von dort in das Konzentrationslager Waldeslust, Hambühren, Kreis Celle, geschickt wurde. Dort waren 400 Frauen inhaftiert; Reddehase war der [Lager]kommandant.

2. Reddehase verprügelte häufig Frauen; mal mehr, mal weniger schwer. Ende Januar 1945 habe ich gesehen, wie er Marisia Kuropatva, eine Mitinhaftierte, sehr schwer schlug. Er benutzte einen Gummiknüppel, und als die Frau am Boden lag, trat er brutal auf sie ein. Die Frau war bewusstlos und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ich besuchte sie dort zwei Tage später und sie klagte über innere Verletzungen, die durch die Schläge verursacht worden waren, und sagte, dass sie an diesen Verletzungen sterben würde. In der Tat starb sie etwa zehn Tage später. Ihre Nichte Miriam Goldstein, welche 15 Jahre alt war, war bei ihr, als sie starb. Esta Schreibman und Sala Najman, beide aus Block L 2, waren zum Zeitpunkt des Vorfalls dabei.

3. Im Februar 1945 wurde ich in das Konzentrationslager Lager Bergen-Belsen verlegt. Später in diesem Monat sah ich Reddehase, der dort nun für die männlichen Häftlinge zuständig war, einen Mann in der Nähe der Küche erschießen. Der Mann hatte eine Rübe aufgehoben. Ich war in einem Arbeitskommando und nur zwei oder drei Meter vom Ort des Geschehens entfernt. Es gab zwei Schüsse. Er fiel zu Boden und bewegte sich nicht mehr. Als wir etwa zwanzig Minuten später weggingen, lag er immer noch in genau derselben Position da; ich habe ihn nie wieder gesehen.

Josia Lichtman, die jetzt in Block L 3 im Belsen Camp [gemeint ist hier ein Lager für Überlebende bei Belsen] lebt, war bei mir, als dies geschah.

Unterschrift: [Unterschrift von Josia Complewicz]

[Unleserlich]

Ich beglaubige, dass ich die obenstehende Zusammenfassung der Zeugin formgerecht in die deutsche Sprache übersetzt habe, vorangehend ihrer Unterschrift, die oben erscheint.

Unterschrift des Dolmetschers [Unleserlich]

Vor mir unter Eid in Belsen am 27. Oktober 1945

Capt. Investagion Office Somerset Light Infantry

Ausführlich zur Erläuterung der obigen Ausführungen durch: Lt-Col. L.J. Genn

Commanding No. 1 war Crimes,

Investigation Team B.A.O.R.

Unterschrift [Unleserlich]

Biografie des Lagerkommandant Karl-Heinrich Reddehase

[Bundesarchiv, Quelle mit Rechten ergänzen]

Lebenslauf:

03.05.1893 Geburt

1937 Eintritt NSDAPDie „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ wurde 1932 stärkste Kraft in freien Wahlen des Reichstages und ergriff 1933 die Macht in Deutschland, wozu sie sowohl legale Mittel… mehr lesen …

1939 Arbeit als Lagerwächter im KZ Mauthausen

1943 Arbeit im Arbeitslager Hinzert

Mai 1943 Arbeit im Zivilinternierungslager Bergen-Belsen

August 1944 Leiter des Arbeitslagers „Waldeslust“

Februar 1945 Auflösung des Lagers (Auslieferung von 400 Gefangenen nach Bergen)

Bis April 1945 Arbeitskontrolle in Bergen-Belsen

Ab April 1945 Marschkompanie

11.10.1946 Tod durch Erhängung in Hameln (53 Jahre)

Er hatte einen Sohn.

Quelle:

Bundesarchiv, Rechte müssen angefragt werden und Quelle muss entsprechend ergänzt werden

„Die Kinder dort warfen im Vorbeigehen mit Steinen nach uns. […] Wir waren Prostituierte und Diebinnen. Das hatte man ihnen nämlich gesagt.“

Izabella Strauch-Choko

Gedenken

an die über 400 inhaftierten Frauen, deren Namen zu einem großen Teil nicht bekannt …

Ich sitze hier und weiß nicht mehr, wo kommen diese ganzen Frauen her?

Warum sind wir hier, was wollen die Deutschen von mir?

Nur weil ich Jüdin bin, sehen sie in meinem Leben keinen Sinn.

Die Männer, die Wärter, sie hauen und schaffen es, uns unsere Ehre zu klauen.

Wir stehn morgens auf, ein Vogel sitzt auf dem Drahtzaun drauf. Er schaut uns zu, wie wir antreten den Weg ohne Ruh.

Die Arbeit ist schwer, ich vermisse das Rauschen vom Meer, was ich früher hörte so laut und klar, es war wirklich wunderbar.

Ich leide und weine und weiß nicht, wann ich dieser Hölle endlich entfliehen kann.

Komm ich hier raus und kann wieder leben und glücklich durch die Straßen schweben?

Ich weiß es nicht, und sie rauben mir meine ganze Zukunftssicht.

Unsere Familien sind Tod und die Lebenden schweben in großer Not.

Wir haben Hunger und bekamen kein Essen, wir mussten das Gras vor den Baracken fressen.

Ich hoffe auf Rettung und wir müssen schauen, vielleicht schaffen es die anderen, den Deutschen ihre Macht zu klauen.

Ich würde mich freuen und nichts bereuen, denn uns war allen klar, sie nahmen uns alles, was wir liebten und uns wichtig war.

von Celia